En caso de duda, haz que entre por la puerta

un hombre con una pistola en la mano.

Raymond Chandler

Jeff Ruíz Rave*

Tuve un amigo imaginario cuando era niño. Lo vi durante un par de semanas mientras asistía al jardín infantil. Le encantaba jugarle bromas a la maestra Olga, manchando sus vestidos con acuarelas y cortándole mechones de cabello con mis tijeras de punta redonda. En una ocasión, ya no recuerdo cómo lo hizo, le cortó el brazo a uno de mis amigos. Era un pequeño criminal y tuve que sufrir numerosos escarmientos a causa de sus habituales ocurrencias. Al llegar a la adolescencia Samuel volvió a aparecer. Una noche, cuando todos dormían en casa, me desperté de un mal sueño y lo descubrí saliendo del armario con una bolsa negra. Fingí que continuaba dormido y luego lo seguí camino al jardín. Allí me enteré de que mi amigo había sido el responsable de la reciente desaparición de Bogart, el gato persa con el que crecí. Esa noche, aunque temeroso por lo que pudiera hacerme, decidí encararlo de alguna manera. Se me ocurrió amenazarlo con dejar de imaginarlo, pese a que ya lo hubiera intentado en secreto múltiples veces sin ningún resultado.

Aunque Samuel se marchó esa noche prometiendo no volver, regresó y se quedó mucho más tiempo cuando cumplí veinte años. Para entonces yo ya había superado la muerte de Bogart y estaba dispuesto a aceptarlo otra vez. Lo cierto es que nos la llevábamos mejor. Recuerdo que íbamos juntos al cine y pasábamos horas hablando acerca de las películas. Amábamos las de detectives y crímenes, tanto que a veces inventábamos finales alternativos para las historias. Éramos buenos en eso, en especial Samuel, que nunca se conformaba con el destino trazado para los villanos. Yo veía en esa capacidad creativa una cualidad prominente, tanto que solía decirle que en el futuro sería un gran guionista.

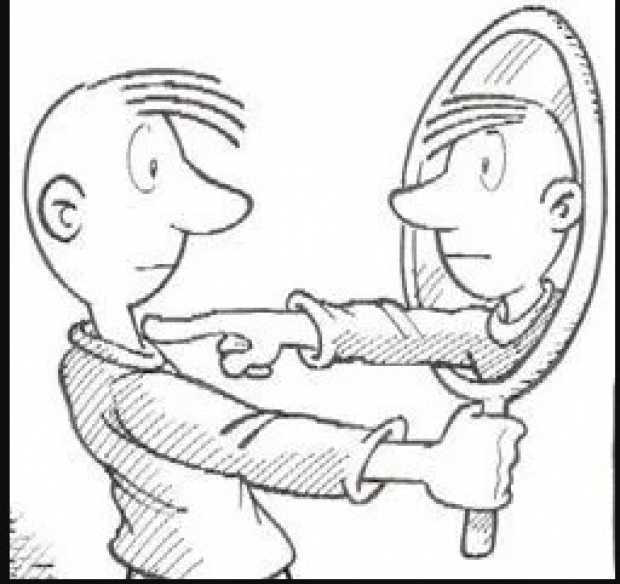

Físicamente Samuel crecía acorde conmigo: un centímetro yo, un centímetro él; pero éramos personas muy distintas. Él siempre fue mucho más osado que yo en cada aspecto de la vida. Mi timidez y cobardía eran inversamente proporcionales a su carácter, a su gran extroversión y capacidad para enfrentarse a todo y a todos. Samuel tenía una guerra en marcha contra las normas de mi familia. Tenía una guerra en marcha contra los principios religiosos de mis amigos. Tenía una guerra en marcha contra Pascual, el vecino que lo hizo bajar del árbol más alto del barrio. Tenía varias guerras en marcha contra mí: por mi forma de vestir, por mis ideas acerca de las mujeres, por mis gustos académicos, por mi incapacidad de golpear a alguien, por mi apariencia, por mi falta de elocuencia, por mi serenidad, por mi constante tartamudeo.

La última vez que vi a Samuel aparecer frente a mí fue mientras hacía un recorrido en el metro, camino a casa, luego de un día largo en la oficina. Aunque llevaba sombrero y gabardina, lo reconocí de inmediato. Al igual que yo, tenía la barba larga y encanecida. Nos saludamos con un estrechón firme de manos y fuimos a un bar por una copa. No estaba seguro de que fuera una buena idea, pero tenía curiosidad por saber qué había sido de su vida. Allí me confesó que al llegar a los treinta años había desarrollado una grave adicción.

—Dígame, Sa Sa Sa Samuel —no tardé en inquietarme—. ¿A qué es adicto?

Él sonrió mordaz al notar que yo, a pesar del tiempo transcurrido, aún tartamudeaba. Luego llamó al mesero y pedimos bourbon. En el bar empezó a sonar música jazz.

—Ya no soy Samuel, ¿sabe? Si quiere puede llamarme Marlowe, como me dicen todos ahora —me hizo saber poniendo una caja de cigarrillos Camel sobre la mesa—. Desde hace un tiempo soy adicto al juego, al whisky y al sexo. ¿Qué le parece?

La confesión me tomó por sorpresa.

—Esa no es una adicción, son son son tres —enseguida me sentí intrigado—. ¿Con quién cogen los amigos imaginarios?

—Con fantasías, obviamente —respondió encendiendo un cigarrillo—. ¿Alguna otra pregunta tonta?

La charla fluyó a partir de ese momento. En algún lugar de mi mente Samuel había cambiado su identidad y se había construido una vida propia. En un sitio remoto y desconocido de mi imaginación había tenido tres esposas, cuatro empleos mal remunerados y cinco heridas de bala. Ahora era detective privado en un callejón peligroso, perdido en algún barrio de mala muerte. En resumen, se había convertido en un estereotipo de aquel cine negro que disfrutábamos cuando éramos jóvenes. A su vez, en donde fuera que se desarrollara su existencia, Samuel compartía un apartamento con una bailarina llamada Sara, con quien esperaba una hija a la cual nombrarían Sarai. De inmediato quise saber si era feliz con ella y aquella nueva vida, pero él se sinceró antes de que me atreviera a preguntárselo.

—Las cosas entre Sara y yo ya están arruinadas —empezó a relatarme—. La conocí en un club el año pasado. Solo tuve que imaginarla entrando por la puerta y apareció por arte de magia, con su cabello rojo, su mirada triste, sus piernas de dos metros, sus movimientos imposibles. Desde ese momento empecé a visitar el club desde muy temprano. Me gustaba verla en la mañana cuando el sitio estaba recién abierto y Sara no había empezado a bailar. Cuando la atmósfera allí dentro aún estaba fresca y ella se miraba por primera vez al espejo, corroborando que tuviera la minifalda sin arrugas y el cabello bien peinado. Sus pechos…

—¿Puede ir al grano? —lo interrumpí, empezando a incomodarme—. No quiero escuchar todos los de de de detalles. ¿Qué pasó con ella?

—Lo que ocurre siempre, amigo —me explicó—. El primer beso es magia; el segundo, intimidad; el tercero, rutina. A ella le sucedió lo mismo conmigo. Como sea, hace una semana me confesó que está embarazada. Yo ya lo sabía, desde el principio imaginé que sucedería... pero no por eso me sorprendió menos.

—Pues me alegra oírlo, los felicito a los dos.

—¿Ya mencioné que estuvo casada con un poli peligroso? —miró hacia la entrada del bar, muy cauteloso—. El tipo no la deja en paz. Poco después de saber del embarazo me hice arrestar para asesinar al hombre en su propia patrulla. Luego me enteré de que había matado al equivocado. Desde hace un par de días tengo a todo el departamento de oficiales detrás de mi cabeza. Por eso hui, ahora necesito una buena coartada, o una nueva vida. ¿Todavía quiere felicitarme?

Yo seguí tomando mi bourbon a sorbos.

—¿No bastaría con hacer que suceda algo distinto? Por por lo que que me ha dicho, solo tiene que usar la imaginación. Al al fin y al cabo, es de lo que está hecho.

—Me gustaría hacerlo. Quiero arreglar las cosas, hay una bebé de por medio. Pero estoy acabado... Ya no tengo imaginación y todo se sale de control. Soy un auto sin gasolina perdido a la deriva.

Samuel tenía una mirada errante, lucía distante y meditabundo. Cuando le pregunté si quería salir a caminar o tomar agua, le dio un puñetazo a la mesa y se encorvó llevándose las manos a la cara. La inesperada reacción me hizo sobresaltar.

—Me estoy marchitando —susurró lastimeramente, con voz ronca, a punto de llorar—. Tengo una guerra en marcha contra mí mismo.

Recordé que solo lo había visto llorar una vez: en 1987, durante mi cumpleaños veinticinco, al saber que sería encerrado en mi enciclopedia de cine, una estrategia psicológica de la que había leído en Internet y con la que pensé que podría deshacerme de él.

—No quiero entrar ahí —gimoteaba aquella vez mientras yo, furioso, le acercaba el volumen.

Yo evitaba escucharlo y lo visualizaba entrando en el libro.

—Pasarán muchos años hasta que al al al alguien abra este libro y pu pueda salir al mundo, se hará viejo aquí encerrado —le aseguré, armándome de valor—. Agradezca que no no no elegí la enciclopedia botánica, en donde solo hay plantas.

Aunque me gritó una y otra vez que no lo hiciera, amenazándome con vengarse, lo forcé a entrar en las páginas y cerré el libro de golpe. Recuerdo que quería deshacerme de él desde hacía meses, especialmente tras descubrir que mantenía correspondencia con Liliana, mi exnovia en ese entonces, haciéndose pasar por mí y diciendo todo tipo de depravaciones combinadas con cursilerías. “Quiero que me ates a un árbol y me fustigues, que comiences un incendio y me obligues a amarte entre las llamas”, le escribía en una carta a medio terminar que encontré oculta en mi cuarto. “El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.” Años después descubrí que aquella última frase era una cita de Casa blanca, de Michael Curtiz, una de las primeras películas que vimos juntos. La carta, que en un inicio me había parecido ingeniosa y atrevidamente sincera, estaba plagada de citas textuales de películas clásicas y párrafos enteros extraídos de libros que en aquella época yo tenía prohibidos, especialmente de Sade y Bukowski. Tras darme cuenta de que Samuel se hacía pasar por mí, investigué mil maneras de alejarlo definitivamente, aunque siempre me detenía el miedo a fallar. Las cosas cambiaron en aquella fiesta de cumpleaños, cuando intentó noquearme con una patineta: el regalo que tía Úrsula me había traído de Chile. Fue cuando alcancé mi límite y lo encerré. No pasaron muchos años, sin embargo, para que mi amigo imaginario fuera libre otra vez, pues tres años más tarde abrí el libro por error y lo vi aparecer ante mis ojos, desnudo y agitado. Estaba cubierto de sudor y sostenía una copa de whisky.

Nuestras miradas desconcertadas hicieron contacto por un instante antes de que mi amigo saliera corriendo. Tras ese momento le perdí la pista. No volví a saber de él hasta que me envió una carta contándome que vivía en otra ciudad, en donde se había vuelto detective privado. La vida de quien fuera mi amigo Samuel, con quien ahora compartía una copa y al que veía lamentarse, inconsolable y abatido, se había vuelto un completo enigma para mí.

—¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué qué luce tan desesperado? —él tomó una servilleta de la mesa y se sonó la nariz.

—Estoy acabado. Ya ni siquiera puedo resolver asesinatos premeditados o robos simples —me confesó más calmado—. No puedo imaginar nada nuevo ni pensar en otra cosa que en mis adicciones. Están tomando control de mí. Hace unas noches, al salir del casino, le robe monedas a un vago. Luego llegué a casa y me comporté como un patán con Sara. Ahora no me quiere cerca, tampoco quiere que conozca a la bebé cuando nazca.

Hubo un largo silencio.

—¿Ha intentado conseguir ayuda profesional? Podría imaginarle le un buen psicólogo.

—Habla como si fuera el dueño del mundo —me miró fijamente, con algo que interpreté como odio; luego su rostro cambió y me tomó la mano derecha, en gesto suplicante—. ¿Y si me devuelve al libro?

Mi amigo y yo, lo supe enseguida, no nos topamos por casualidad en el metro. Me había estado siguiendo y luego persuadiendo para que yo sintiera lástima y le ofreciera ayuda. Aquel tiempo transcurrido dentro del libro, me relató enseguida, fueron sus años más gloriosos. La enciclopedia de cine le había permitido codearse con celebridades de distintas épocas de la historia, vivir la trama de grandes obras de la cinematografía universal, experimentar los excesos propios de la industria y también aprender el oficio. Dentro del libro, me dijo, había grabado más de diez películas, salido con estrellas de la edad de oro de Hollywood, tenido más de un affaire con directores de gran renombre, numerosos actores y actrices de reparto habían pasado por su cama y él por las suyas.

—¿Recuerda cuando salí del libro? —me preguntó con los ojos inundados en lágrimas.

—Claro que sí.

—Cuando usted abrió el libro —empezó a confesarme bajando la voz—, yo estaba en Los caballeros las prefieren rubias, el film de Howard Hawks de 1953. Estaba teniendo un romance clandestino con Lorelei Lee, interpretada por Marilyn Monroe.

—Ya ya veo –fue lo único que pude decirle.

—Necesito volver –continuó enfático—. Soy como una trucha fuera de su elemento. Esa enciclopedia es mi único estanque, mi escapatoria.

En este punto se tomó dos tragos seguidos de bourbon, le dio otro puñetazo a la mesa y rompió en llanto.

—Envejezco, engordo, me da resaca y me estoy volviendo malo en la cama. Debo darle otro final a mi historia. Como cuando éramos jóvenes. En el libro puedo ser el guionista de mi vida. Tengo talento para los finales. ¿Recuerda?

—Pero tiene una una vida imaginaria, una una vida construida por usted mismo —le recordé para hacerlo entrar en razón—. ¿Y y y Sara? Aún puede arreglar las cosas.

—Seamos francos: es un ser imaginario —me recordó rascándose el cuello, impaciente—. Cuando me marche será como si nunca hubiera existido.

—¿Qué? —le pregunté acomodándome en la silla—. ¿Y su su futura hija? No puede simplemente ignorarla.

En el bar empezó a escucharse la voz de Dooley Wilson interpretando As Time Goes by.

—Apegarse a las ilusiones es como dispararse en un pie —afirmó Samuel desviando la mirada y pidiendo otro trago—. Lo supe luego de lo que sucedió con Liliana, su exnovia. Estaba loco por ella y le escribía todas esas cartas, pero todo era una completa mentira, un disparate. Una farsa que nos hizo mal a los dos.

—A a a los tres.

—Sí —trató de sonar compresivo—. Sé que hay un puñado de cosas que no debí hacer, pero el pasado, pasado.

—Aún re re re recuerdo a Bogart —dije de pronto, como si hablara conmigo mismo—. ¿Por qué lo hizo?

Él tomó un trago y apagó su cigarrillo. Podría jurar que se preparaba para lanzar una máxima pomposa, pero que no encontraba nada ingenioso que decir.

—Verá… —de repente entró por la puerta del bar un hombre con una pistola en la mano. Samuel inmediatamente se lanzó sobre mí y me derribó. Se oyeron dos disparos.

—¿El el el hombre del que me habló? ¿El ex ex exesposo de Sara? —le pregunté mientras los tiros resonaban y se alzaban los gritos de las personas.

Samuel asentía con la cabeza. A mí me temblaban las piernas.

Tras tumbar la mesa y usarla como escudo, mi amigo desenfundó rápidamente un revólver que llevaba en el cinturón. Respondió a los disparos. Escuché muchos vidrios rotos antes de que la balacera terminara y pudiéramos ponernos de pie. Al dar el primer paso me zumbaron los oídos y me dieron deseos de vomitar. Un segundo después vi al desconocido tirado en el suelo. Estaba una mesa más adelante. Aún estaba vivo y no paraba de balbucear con la boca inundada en sangre. Dado que la policía ya debía estar en camino, salimos corriendo y tomamos un taxi dos cuadras más lejos. A Samuel le sangraba un hombro, pero parecía no importarle demasiado. Yo, por el contrario, aún estaba sobresaltado. Me sentía al borde de una hiperventilación.

—Dígame que aún tiene la enciclopedia de cine. Tengo un amigo médico ahí, tal vez pueda ayudarme.

Le di al conductor la dirección de mi casa. Luego de esto Samuel y yo no hablamos más, y así, en completo silencio, llegamos a nuestro destino.

—No no no haga ruido —le pedí mientras metía la llave en la cerradura—, no quiero intentar explicarle a mi mi mi esposa qué hace un ho ho hombre imaginario en casa con una herida de bala.

—Deje de temblar y apúrese —respondió impaciente, quitándose los zapatos—. ¡Rápido! Seguro nos vienen siguiendo.

Al entrar hallamos las luces apagadas. Julia ya debía estar descansando en el dormitorio. Caminando de puntitas, fuimos a la biblioteca. Samuel, silencioso, me observó pacientemente. Tras un rato de búsqueda a media luz, encontré el libro y lo puse encima del escritorio.

—Aquí está su su su estanque, su escapatoria —le indiqué—, salúdeme a a Monroe.

Samuel abrió el libro en cualquier página y descansó sus manos sobre él.

—No puedo creer que ya pueda irme —suspiro de alivio.

—Adiós, Samuel —le dije dándole un espaldarazo—, y y y hasta la vista, señor Marlowe. Me alegro de haberlo co conocido... aunque haya sido por un momento.

—Adiós.

Al despedirse Samuel se introdujo en el libro y desde entonces una parte de mi imaginación quedó confinada para siempre allí dentro, entre tinta y papel, vagando a través de reseñas, resúmenes, análisis y notas biográficas. Aunque han pasado décadas, aún recuerdo el alivio que representó para mí verlo irse por fin.

Acabé conservando mi biblioteca entera como si se tratara de un souvenir entrañable, seguro de que allí tendría siempre un amigo. A veces me parecía ver a Samuel en las películas, como un extra que se paseaba discretamente por las locaciones; otras veces me parecía oír su voz distante entre las frases de algún diálogo. Pero nunca estuve seguro de su presencia. Con el tiempo tampoco volví a pensar en él realmente. Al menos no hasta hace poco, que tomé la vieja enciclopedia de cine en mis manos inseguras por la vejez y tuve la tentación de abrirla, el impulso de descubrir qué había sido de Samuel y conocer el final de su historia. ¿Sería un anciano feliz? ¿Cómo transcurrieron para él todos estos años? ¿Habría superado su triple adicción? ¿Se habría convertido en un detective infalible? ¿Se habría vuelto un gánster de la mafia italiana de mediados del 40? ¿Sería un vaquero de tabernas y duelos en el lejano oeste? ¿Su vida habría dado un revés y se habría vuelto un cineasta prolífico y galardonado? ¿O sería ahora un viejo sabio en alguna película ambientada en la antigüedad clásica? Tras decidir que era mejor no saberlo y no volver a someter a Samuel a interrupciones, no despertarlo de su sueño eterno, devolví el volumen al estante, aunque no debí haberlo hecho con mucho cuidado, pues un segundo después el libro estaba caído sobre el suelo, abierto de par en par en una reseña crítica sobre la película El Largo adiós, de Robert Altman.

Durante los siguientes instantes estuve atento a mi alrededor, esperando la pronta aparición de mi viejo amigo imaginario luego de su larga reclusión. Tan pronto hiciera presencia lo invitaría a un whisky doble y hablaríamos largamente sobre nuestras experiencias, padecimientos y remordimientos, compartiendo impresiones en el ocaso de nuestras vidas. Al cabo de un rato, sin embargo, supe que Samuel no regresaría. ¿Sería un detective muerto? ¿Habría aceptado un caso difícil? ¿Lo abrían asesinado en algún tiroteo? ¿O habría fallecido de viejo? Estas fueron mis mayores sospechas hasta que lo recordé claramente. Aquella noche tiempo atrás yo aún no había perdonado a Samuel. Aún recordaba mi niñez atormentada, la adolescencia angustiante, mi amistad traicionada, todavía no me olvidaba de Bogart. Estaba ebrio de whisky, ebrio de recuerdos y ebrio de venganza, finalmente estaba armado de valor. Por lo demás, mi conversación con él me había hecho pensar que aún necesitaba un escarmiento, que todavía lo merecía. Aquella noche tiempo atrás, en la biblioteca a media luz, emocionado por regresar a su mundo de ensueño, Samuel no advirtió que la enciclopedia de cine era prácticamente indistinguible de mi enciclopedia botánica.

*Licenciado en Filosofía y Letras. Universidad de Caldas.

El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.

Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015