CARLOS HERNÁNDEZ

LA PATRIA | MANIZALES

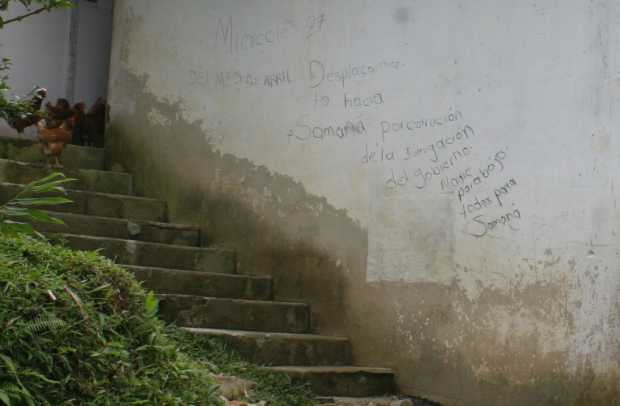

Alberto Ospina dice que ha sido víctima del conflicto armado en tres ocasiones: cuando el frente noveno de las Farc le mató a su padre; cuando el frente 47 los amenazó a él y a su familia y los obligó a abandonar Samaná, y cuando después de convertirse en un líder en La Dorada, municipio que lo acogió, un mal día los paramilitares del Magdalena Medio lo montaron a un taxi y lo amenazaron de muerte porque estaba hablando muy duro.

Tiene 50 años y su vida ya está definida en el puerto caldense, tras una década de haberse desplazado contra su voluntad, dejando atrás su labor como guardabosques del Parque Nacional Natural Selva de Florencia (Samaná). Trabaja un terreno con otro grupo de víctimas, pero su condición de presidente de la Asociación de Familias Desplazadas de La Dorada (Asofades) le impide limitarse a la preocupación por su propia supervivencia.

A la organización están adscritas unas 300 familias, así que pretende que estas obtengan beneficios similares a los que él ha accedido, propósito noble, pero complicado, al que se ha dedicado formalmente desde hace siete años.

Desde el año pasado tienen los ojos puestos en la Ley de víctimas y restitución de tierras que impulsó el presidente Juan Manuel Santos, sancionada a mediados del año pasado y vigente desde el primero de enero pasado. Se trata de una esperanza nacional toda vez que, más allá de las críticas, es un instrumento que establece mayores garantías para la verdad, la justicia y la reparación, al menos en el papel.

Ocho meses después de su entrada en vigencia, sin embargo, el aparato institucional aún no hunde el acelerador, y aunque se crea que es poco tiempo para el tamaño de lo que se pretende, los propios funcionarios encargados de aplicarla admiten que falta mayor fluidez.

Tramitomanía

Quien desee acceder a los beneficios de la ley debe estar inscrito en el Registro Único de Víctimas, y es ahí donde, hasta el momento, se han presentado las mayores talanqueras. Es simple: primero, la persona debe rendir una declaración en la que exponga los hechos, y esta debe ser evaluada luego. Recibir el testimonio les corresponde a las personerías municipales, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, y verificarlo es tarea de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que tiene sedes en las regiones.

Felipe Monroy, funcionario de la Procuraduría en Caldas, se quejó el martes pasado en un comité de Justicia Transicional porque hasta ahora no les han respondido ni una sola declaración avalándola o negándola. Gustavo Restrepo, defensor del Pueblo en Caldas, indica que esa institución ha recibido 350 declaraciones, pero tampoco han recibido respuesta, a pesar de que el plazo es de 60 días hábiles.

En Caldas se han rendido en total 1.200 declaraciones, enviadas a la Unidad de Víctimas del Eje Cafetero, con sede en Pereira. Ómar Alonso Toro, director de esa Unidad, admite que ha habido problemas por la lentitud en la organización: "solo el 24 de mayo pasado se creó el protocolo con los requisitos para evaluar". Él, por su parte, solo asumió el cargo el pasado 20 de junio. "Debemos enviar a Bogotá los paquetes con las solicitudes, donde revisan y valoran. Allá se constituyó un equipo de 50 funcionarios y la meta es que el próximo 15 de octubre estén valoradas todas las declaraciones".

Por las tierras

Si de reclamación de tierras se trata, también hay dificultades propias de la burocracia. Esto a pesar de que, en teoría, ahora es más fácil para los afectados reclamar los terrenos que consideran suyos, pues el trabajo de demostrar la propiedad no recae sobre ellos sino sobre quienes ocupan los predios actualmente.

Alberto cuenta, por ejemplo, que la primera dificultad es para hacer la reclamación, pues la oficina más cercana para él y las familias que representa está en Ibagué, donde queda una de las 17 sedes en el país de la Unidad de Restitución de Tierras. En Caldas no hay ninguna. "Yo no he ido, pero a los que van les ayudo como puedo", cuenta. "Hace unos días un compañero me llamó desde allá porque cuando llegó le dijeron que no alcanzaba turno, así que llamé y con el encargado logré que lo atendieran. Por eso la recomendación que les doy es que pidan cita antes de ir".

En Caldas se han reclamado 3 mil 482 hectáreas, poco menos del territorio de un municipio pequeño como Marmato (ver infográfico). Ahora bien, esa pequeña proporción no necesariamente se debe a los obstáculos en los trámites, pues hay que entender que, a pesar de las dificultades que ha representado el conflicto armado en el departamento, el despojo de tierras fue mucho más marcado en regiones como los Llanos, Antioquia o Bolívar.

El defensor del Pueblo, encargado del acompañamiento a víctimas y de promover la participación de estas, explica que de todas formas "el número bajo de reclamaciones puede obedecer a que tras los desplazamientos hubo muchos retornos, o que se mantiene el temor y las víctimas apenas están retomando confianza".

Avances y retos

La ley, lo reiteran todos los consultados, es un paso adelante, y reconocer eso es necesario para crear voluntad política en las administraciones. Quizás los traumatismos obedezcan a un ajuste que se pueda surtir paulatinamente, pero cabe recordar que no se trata de un proceso infinito porque la vigencia de la norma es de 10 años.

Restrepo, el defensor, dice gráficamente que a pesar de que "la ley va adelante, la burocracia va atrás". Considera que aún falta capacitación para los funcionarios y que hay una recentralización de las decisiones y de los recursos, pues dependen mucho de Bogotá.

Advierte que si también se pretende garantizar el derecho a la no repetición, primero se debe garantizar que los actores armados efectivamente se hayan ido de la zona que habitan las víctimas. Para el caso del oriente de Caldas aún se mantiene el temor entre la población sobre el pequeño grupo de hombres, al parecer del frente noveno, que cruza la frontera con Antioquia y ha ofrecido dinero por sembrar coca. También hay, por ejemplo, veredas de Florencia que siguen desocupadas.

A la hora de la reparación las víctimas también quieren respuestas serias del Estado. La semana pasada, por ejemplo, desplazados del Cauca reubicados un sector del predio Santa Helena, de Viterbo, les reclamaron soluciones de fondo a las autoridades departamentales porque el Incoder les entregó el lugar sin acueducto ni energía eléctrica. Además, el proyecto productivo de cacao que intentaron desarrollar, al que le sumaron higuerilla, se vio truncado porque las matas no crecieron lo suficiente. Incluso en algunos casos hay quejas porque se benefician quienes no son víctimas.

Alberto, el líder de Asofades, pide "que la gente siquiera tenga vivienda después de un desamparo de 10 años". Él se debate entre el escepticismo, fundamentado en lo que ha visto hasta ahora, y el optimismo que lo llevó a hacer parte del Comité departamental de justicia transicional. Su meta, dice en palabras simples, es que las ofertas de esta esperanzadora ley no se queden en la pintura de pajaritos en el aire.

Desde el departamento

Alfredo Roncancio, secretario de Gobierno de Caldas, se muestra optimista. El departamento ya separó $20 millones para ingresar a un fondo a partir del cual se comenzará a trabajar con las demás instituciones vinculadas. “El pasado jueves conocimos con los secretarios de gobierno de los municipios la guía para construir el plan de acción para atender a las víctimas. El del Gobierno nacional se conocerá el próximo 1 de septiembre. Sí hay capacidad institucional, pero hay temores por la capacidad financiera. Sin embargo, a esto hay que pararle bolas para que a las víctimas les respondan”.

Desde un municipio

Samaná tiene registrados 19 mil 400 personas que sufrieron por el desplazamiento. Wílder Escobar, el alcalde, indica que hasta ahora han cumplido los mandatos de la nueva ley, como la creación de un comité local de justicia transicional, requisito fundamental para organizarse. “Estamos construyendo el plan de acción porque dependíamos de que el DPS hiciera el suyo. También tuvimos que actualizar el Plan Integral Único para los desplazados (PIU) porque cuando recibimos el municipio había solo 7 mil registrados. Ante los ojos de la ley uno tiene demasiados compromisos, por lo que muchas instituciones deben articularse. Aquí se están haciendo cosas”.

¿Quiénes y cuántos pueden reclamar?

La ley considera víctimas a quienes "hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno". También, "el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida". Si no, quienes "se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente". También, quienes "hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización".

En Caldas no está claro de cuántas se trata. Una idea la podría dar el número de desplazados, que solo forman una parte del espectro y hasta el pasado 31 de julio eran 54 mil 655, de acuerdo con Fabio Cardona Marín, director regional del Departamento para la Prosperidad Social (antiguo Acción Social). Sin embargo, el funcionario aclara que muchos de estos ya han sido reparados con indemnización u otro mecanismo, así que no tendrían derecho a que los repararan de nuevo.

El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.

Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015